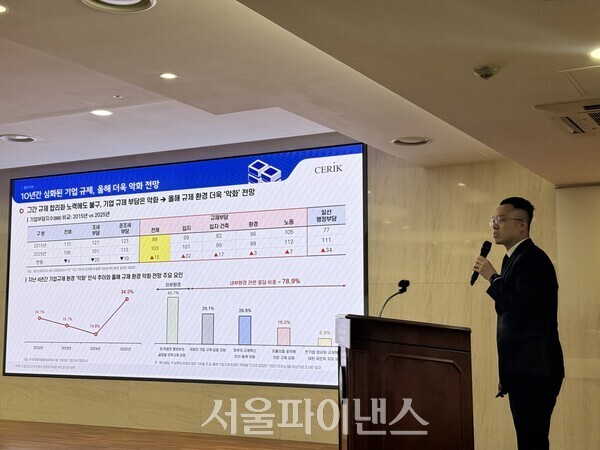

[서울파이낸스 오세정 기자] 국토교통부가 보유한 규제 법률 건수가 중앙부처 전체의 9.5%로 최다였으며, 규제 강도도 최상위 수준에 이르는 것으로 나타났다. 뿐만 아니라 건설 관련 규제 법률은 국토부 외 13개 부처 소관 47건, 조문은 4656개에 달해 과도한 규제 환경에 놓여 있다는 지적이다.

김화랑 한국건설산업연구원 부연구위원은 20일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '새 정부 건설산업 활력 촉진 동력 : 규제 개혁 대전환 세미나'에서 "건설산업 규제가 다수 부처에 걸쳐 광범위하게 분포하며, 국토부를 중심으로 다층적·중복적 구조가 고착화됨에 따라 규제 강도가 과도하게 높아지고 행정 부담 또한 심각한 수준에 이르렀다"며 이같이 밝혔다.

45개 중앙 부처가 보유한 총 1157건의 규제 법률 가운데 국토부는 110개(9.5%)를 차지해 부처별 1위를 기록했다. 국토부 공무원 1인당 관리 규제 수는 다른 부처 대비 최대 13배에 달했다. 특히 규제 법령 최다인 국토부를 제외하더라도 행정안전부, 환경부, 고용노동부, 기획재정부, 산업통상자원부, 해양수산부 등에 걸친 건설 관련 규제 법령의 조문이 약 5000개에 달하는 실정이다.

김 부연구위원은 건설산업 경쟁력 제고를 위한 규제 합리화의 미래 로드맵 마련 방안을 제안했다. 그러면서 산발적 규제의 재정리, 피규제자 소통 창구 마련, 국토부 규제 관리 체계 고도화, 규제 총량제 관리 체계 도입 등을 핵심 개선 과제로 제시했다.

이 가운데서도 규제 총량제 관리 체계 도입과 관련해 "건설업 규제를 신설·강화할 때 기존 규제를 폐지·완화하도록 함으로써 총량 증가를 억제하는 새로운 규제 합리화 흐름 마련해야 한다"고 강조했다.

김 부연구위원은 "규제 합리화는 기업 활력 회복을 넘어 건설업의 체질을 근본적으로 바꾸는 전환점"이라며 "지금이야말로 불필요한 규제를 과감히 걷어내고, 건설업을 재도약시킬 수 있는 결정적 시기"라고 말했다.

박상헌 건산연 부연구위원은 건설업 생산과정 전반에 걸친 중층적 규제 체계의 문제점을 지적했다. 그러면서 규제 추진 동향에 대해 △개별 목적 중심 규제 양산 심화 △중층적 안전 규제에 따른 혼란과 강화된 제재·처벌의 부담 △다변화된 품질 규제와 전문성 부재 △기준 고도화, 규제 및 처벌 강화에도 반복되는 중대 사고 등을 꼬집었다.

그는 "새 정부가 연이은 중대재해에 대응하기 위해 규제와 처벌 강화를 예고한 상황에서 타 산업대비 과도한 전방위 규제 신설과 강화된 제재로 산업 위축이 우려된다"며 "건설업의 높은 중대 재해 발생률을 낮추고 산업 활력을 제고하기 위해서는 규제 다운사이징(다이어트)을 통한 종합적 접근이 필요하다"고 제언했다.

규제 다운사이징 방안으로는 △건설 생산과정 전반에 걸친 품질·안전 통합 관리 체계 전환 △'법령과 실무' 일체화, 인센티브를 통한 자발적 경쟁 유도 △전문가 자격 기준 및 검증 강화를 통한 품질·안전 관리 전문성 제고 등을 강조했다.

김민주 건산연 부연구위원은 공급자 규제 현황을 설명하며 △건축행정(인허가) △생산체계 △건설하도급 분야의 쟁점과 현안별 맞춤형 규제 합리화 방안을 제안했다. 먼저 건축 인허가와 관련해 절차·비용 30% 절감을 목표로 하는 행정 절차 신속화 방안, 행정 친화적 규제 해소 등을 통한 사업 신뢰성 제고, 사전컨설팅제 도입을 통한 공급자 지원 확대 등을 제시했다.

이어 건설업 업무 범위를 규정하는 '업역규제'에 대해 건설사업자의 시장 진입 유연성 확보와 공정경쟁을 통한 역량 및 생산성 향상을 중심으로 건설생산체계의 추구 가치를 재정립해야 한다고 밝혔다.

또 '건설하도급'과 관련, 1차 하도급(원-하도급자)뿐만 아니라 2차 협력관계(하도급자-(재)하도급자, 장비업자, 건설근로자 등)에 대한 제도적 장치 또한 필요함을 강조했다. 제도권 내 시공 인력 관리를 통해 다단계 하도급을 근절하여 건설하도급 규제의 실효성을 높여야 한다는 제안이다.

- "규제 전 사들이자"···6월 서울 아파트 실거래지수 4년여만 최대 상승

- 김윤덕 국토장관 "주택 공급대책 늦어도 9월 초 발표"

- 16년 묶인 레미콘 믹서트럭 증차···해제냐, 유지냐 올해 결론

- "면허취소 검토" 李 지시에···창사 이래 '최대 위기' 포스코이앤씨 운명은

- 포스코이앤씨 제재 검토 속···정부, 불법하도급 집중 단속

- 중대재해 처벌 강화 예고···건설사 하반기 경영환경 '빨간불'

- 내년 국토부 예산 62.4조원···안전투자·SOC·공공주택 확대

- 건설업계 '안전관리' 고삐 죈다 ···중대재해 예방 총력

- 김윤덕 국토부장관, 10대 건설사 대표와 비공개 간담회 개최

- 건산연, "내년 전국 집값 0.8%·전셋값 4.0% 올라"

- 10월 건설업계 체감경기지수 7.0p↓···18개월 내 최저

![[광명소식] 보건복지부 '그냥드림' 시범사업장 선정 등](https://cdn.seoulfn.com/news/thumbnail/custom/20251126/613704_413206_721_1764122841_220.jpg)