포스코그룹이 창사 이래 최대 규모의 자산 재편에 나섰다. 장인화 회장은 2024년 취임 직후 126개에 달하는 비핵심·저수익 자산을 선별해 정리하는 고강도 구조조정에 착수했다. 그 핵심은 '선택과 집중'이다. 그룹 전체 포트폴리오를 효율적으로 리밸런싱하고, 철강을 넘어 2차전지·친환경에너지·소재 중심의 미래사업 체제로 전환하려는 전략이다. 이에 '장인화式 구조조정'을 자세히 살펴봤다. / 편집자주

[서울파이낸스 서종열·김완일 기자] 포스코그룹이 추진 중인 126개 비핵심자산 정리작업의 핵심은 '무조건 팔기'가 아니다.

포스코는 자산 정리를 '전사적 전략 리밸런싱'의 일환으로 정의하고, 각 사업과 자회사별로 ABC 등급을 부여해 정밀하게 접근하고 있다. 단순한 매각이 아니라, 가치 재평가에 따른 '선택적 청산'이라는 게 장인화 회장이 강조한 방향성이다.

◇ ABC 분류 원칙···'수익·전략·지속가능성' 3축 기준 = 포스코홀딩스는 2023년 하반기부터 내부적으로 전 계열사를 대상으로 '비핵심·저수익 사업군 현황조사'를 시작했다. 철강·에너지·소재·해외 법인을 모두 포함한 전사적 진단이었다.

기준은 △평균 ROIC(투하자본수익률)가 그룹 기준 이하인 자산 △미래 전략과 연계성이 약한 사업군, 예컨대 그룹의 핵심 가치사슬(Value Chain)에서 벗어난 자산 △지속가능성 및 사회적 리스크가 높은 자산(광산·화력발전·저효율 부동산 등) 등으로 분류했다. 이렇게 분류된 자산들은 다시 투자대상과 보유대상, 그리고 매각·청산 대상으로 분류했다.

그 결과 126개 자산(법인·시설·부동산·지분 등)이 구조조정 후보군에 포함됐다.

구조조정 과정은 각 사업 부문 별 담당 조직이 매각 가능 자산의 적정가치를 평가하고, 필요 시 외부 컨설팅 및 회계법인 검토를 병행한다. 검토를 마친 자산은 이사회의 최종 승인을 거쳐 조정 절차에 돌입한다. 이때 매각가가 장부가 대비 심각하게 하락되지 않도록 사전 조율하며, 일부 자산은 매각 전에 재무구조 개선 작업을 진행하기도 한다.

◇ 1호는 'PZSS'···후속 매물도 속속 등장 = 1호 매각 자산으로 꼽힌 중국 PZSS는 연 1000억원대 순손실, 60%대 가동률이란 점에서 명확한 매각대상으로 분류됐다. 포스코홀딩스는 해당 법인을 중국 청산강철에 넘기며 약 4000억~5000억원을 회수할 전망이다.

관련업계에서는 PZSS 이후 매물 대상으로 △일본제철 지분(약 5000억원 규모) △호주·인도네시아 자원개발 광산 등을 주목하고 있다.

이들 역시 구조조정 대상 126건에 포함된 것으로 알려졌으며, 잠재 매수자 접촉이 진행 중이거나 외부 가치평가 절차에 들어간 것으로 알려졌다.

포스코그룹의 매각 전략도 눈길을 끌고 있다. 매각가격을 끌어올리기 위해 '매각 전 정비'에도 심혈을 기울이고 있어서다. 예컨대 PZSS은 지난 2023년부터 인건비 감축, 운영 최적화, 재무구조 개선 등을 병행하며 '매각 준비'에 나서기도 했다.

포스코 내 관계자는 "매각 대상이라도 기업가치를 끌어올릴 수 있는 부분은 먼저 손질하고, 더 나은 조건으로 정리하려는 전략이 곳곳에 적용되고 있다"고 설명했다.

이와 같은 접근은 매각 시 장부가 이하 손실 리스크를 줄이고, 자산의 '시장 신뢰도'를 유지하는 데도 효과적이라는 평가다.

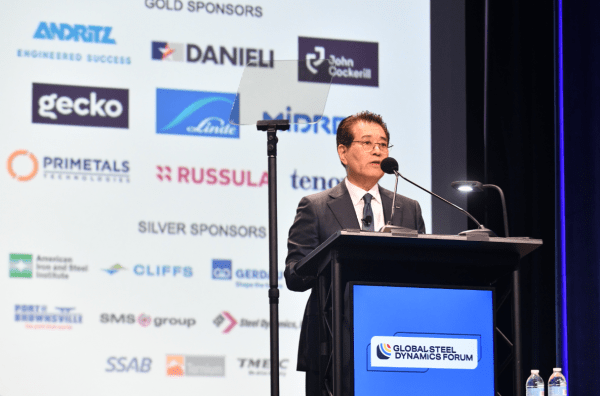

◇ "매각은 시작일 뿐, 진짜 목표는 체질 개선" = 재계에서는 포스코그룹의 구조조정에 대해 과거 자산을 덜어내는 동시에 미래 사업에 집중하는 '전략적 결정'이란 분석을 내놓고 있다. 실제 장인화 회장도 그룹 내부구성원들에게 "매각은 재정비의 도구일 뿐, 핵심은 체질 개선"이라고 수차례 강조했다.

포스코그룹은 매각으로 확보한 유동성을 △2차전지 핵심소재(양극재·리튬) △수소환원제철 기술 개발 △친환경 에너지 인프라 확장 등 미래 사업에 투입할 계획이다.

![[에너지탄소포럼] 강민구 변호사 "한국 VCM, 지원 중심 입법이 시급"](https://cdn.seoulfn.com/news/thumbnail/custom/20251126/613709_413212_059_1764126061_220.jpg)

![[광명소식] 보건복지부 '그냥드림' 시범사업장 선정 등](https://cdn.seoulfn.com/news/thumbnail/custom/20251126/613704_413206_721_1764122841_220.jpg)